介護保険制度上では、終末期ケアに関する呼称は、医療系サービスはターミナルケアであり、福祉系サービスでは看取り介護である。

加算の算定要件も微妙に違っている。その中で、老健のターミナルケア加算と、特養の看取り介護加算の算定要件上、最も大きな違いとは研修実施義務ではないかと考える。

特養の看取り介護加算を算定するためには、定期的な看取り介護研修の実施義務が課せられているが、老健にはターミナルケア研修の実施義務は課せられていない。

これは老健という施設には医師が常勤配置されており、看護師も特養の3倍以上の人数配置が必要とされているため、ターミナルケアの専門知識をもった医療・看護の専門家が、ターミナルケアに当たって指揮命令を行うために、あらためてターミナルケアの定期的研修を求めなくとも問題ないという意味だ。

だからといって、介護職員が日ごろからターミナルケアに必要な知識を得ていなくても良いということにはならない。加算算定要件としてターミナルケア研修の定期実施が求められていないとしても、介護職員に向けたターミナルケア研修は、老健においても必ず定期的に行ってほしいと思う。

それがケアの品質につながるからである。

ところでこのブログでは過去に何度も、「看取り介護・ターミナルケアは特別なケアではない」・「看取り介護は、日常ケアの延長線上に存在するものであり、日常ケアの品質向上が、ターミナルケアの品質向上につながる」と書き続けてきた。

しかし特別なケアではなく、日常介護の延長線上に存在する看取り介護だからと言って、対象者は終末期の状態にあるのだから、終末期に起こり得る身体状況の変化と、その対応について知らなければ適切なケアはできない。

場合によって、「知識がない」ことによって、看取り介護対象者やその家族を哀しませ・苦しませてしまう結果につながりかねないのである。介護という職業は、そういう結果責任を負わねばならない職業でもある。

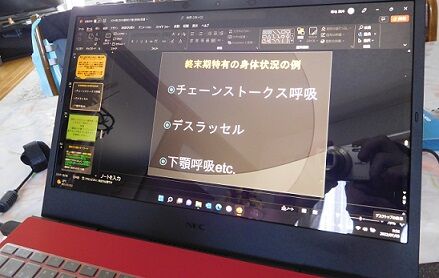

僕はこうしたことがないように、自分が講師を務める「看取り介護講演」では、こうしたスライドを用意して、チェーンストークス呼吸・デスラッセル・下顎呼吸について解説している。

チェーンストークス呼吸は、亡くなる方の1割にも満たない方に起こる症状でしかないかもしれないが、特養で何年も看取り介護にかかわっていれば、必ず遭遇する状態である。デスラッセルは、それよりずっと多い症状で、対応を間違えれば余計な吸引で対象者を苦しませることになる。

高齢者の老衰死(自然死)の場合には、下顎呼吸はほぼ全ケースに起きる症状と言ってよく、その対応を間違えると、この場合も対象者を苦しませることになる。(参照:終末期の安楽支援に必要な知識)

ところがこうした症状の講義を医者や看護職員に任せると、介護職に伝わらない講義で終わってしまうことが多い。

それらの専門家は、下地となる基礎知識が自分と同等の人に教えるように、症状と対応方法しか説明しないから、実際に利用者や家族が何に困惑し、どんな問題が起きるのかまで説明することができないで終わっているのである。

僕はそうした症状について、過去の看取り介護対象ケースの中で、どんなエピソードの中に、そうした症状が出現し、そこでかかわる職員や家族が、どんな状態になったのかという事実を説明するようにしている。

実際に起こったことに対する備えとして、そうした知識を得ることの重要性を認識してもらうから、一度僕の講演を聴いた人は、そのことを印象深く心に残してくれる。それが症状理解につながっていくのである。

だから僕の看取り介護講演を初めて聴いた「老健施設の介護職員」から、「ターミナルケアにおいて、介護職員として何を考えて、何をすべきかということが良く分かった」という声が多数聴こえてくるのだろう。

終末期に起こりやすい症状に対して、どう向かい合うかを伝えるためには、単に症状と対応の専門知識を持っていれば良いということにはならず、それらの講義を聴く人の現在の知識状態をよく理解し、何を一番に伝える必要があるかという、臨機応変の講義ができるテクニックが必要なのである。

そもそも講義とは、自分の知識を伝えるだけでは駄目な講義でしかなくなる。受講者が何をわかっていないかを理解したうえで、自分の知識を相手が理解できる方法で伝えるのが、良い講義である。

だから看取り介護・ターミナルケアについてや、終末期に対象者に起こり得る身体的変化や心理的変化について、医療や看護の専門家にその説明を任せておけば問題ないだろうと考えてはいけないのである。

看取り介護・ターミナルケアについて、自分がどういう立ち位置で関わることが良いのか迷っている人は、是非一度僕の看取り介護講演を聴いていただきたい。

そして本当の意味の「看取り介護」を実践したいと考える方は、是非本物の看取り介護を語る僕を講師としてお招きいただきたいと願うのである。

※登録から仕事の紹介、入職後のアフターフォローまで無料でサポート・厚労省許可の安心転職支援はこちらから。

北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。

・「介護の誇り」は、こちらから送料無料で購入できます。

・masaの看取り介護指南本「看取りを支える介護実践〜命と向き合う現場から」(2019年1/20刊行)はこちらから送料無料で購入できます。

新刊「きみの介護に根拠はあるか〜本物の科学的介護とは」(2021年10月10日発売)をAmazonから取り寄せる方は、こちらをクリックしてください。

感動の完結編。

感動の完結編。