先日の記事でもふれたが、9日に政府が「骨太の方針」を閣議決定し、「経済財政運営と改革の基本方針2017 介護関連要旨」を示した。

そこには以下のような内容がかかれている。

・個人・患者本位で最適な健康管理・診療・ケアを提供する基盤として、健康・医療・介護のビッグデータを連結し「保健医療データプラットフォーム」を構築する。また、自立支援などの効果が科学的に裏付けられた介護を実現するため、必要なデータを収集・分析するためのデータベースを構築する。それぞれ2020年度の本格的な運用開始を目指す。

・医療・介護の連携強化に向けて、診療報酬・介護報酬の両面から対応する。自立支援に向けた介護サービス事業者に対するインセンティブ付与のためのアウトカムなどに応じた介護報酬のメリハリ付けや、生活援助を中心に訪問介護を行う場合の人員基準の緩和やそれに応じた報酬の設定、通所介護などその他の給付の適正化について、関係審議会などで具体的な内容を検討し、2018年度の介護報酬改定で対応する。」

自立支援の結果を測定するためのデータベースは、人の暮らしに潤いを与えられるのだろうか。それとも「潤い」などと表現すること自体が、「非科学的」であるとして否定されるのだろう。

導き出される「科学的根拠」が、全国老施協が介護力向上講習で行っていた、「科学的介護」という崩壊した理論の轍を踏まないことを祈るばかりである。

保険者の権限強化も懸念された方向に向かいつつある。(参照:成立した改正介護保険法はマイナーチェンジではないぞ)

・保険者機能の強化に向けた財政的インセンティブ付与の在り方について検討し、早期に具体化を図る。あわせて調整交付金の活用についても検討する。

・1人あたり介護費の地域差の縮減に向けて、個々の自治体の取り組みを「見える化」するとともに、好事例の全国展開を図る。」

来年度の診療報酬と介護報酬の同時改定や、介護保険制度改正の目的は、「地域包括ケアシステムの深化。」を目指したものであると言われている。それは限られた財源を有効に活用するために、地域ごとの個別ニーズをあぶりだして、地域事情に応じて、それらのニーズのうち、より必要性の高いものに対して予算を重点配分することが目的とされている。

そうであるにもかかわらず、報酬金という飴は、国が敷いたレールの先にある結果にだけ支払われるもので、しかもそのモデルとして特定県や特定市の取り組みの結果が示されているのだから、ここに地域包括ケアシステムの主役となるべき各市町村の独自性など見いだせない。

それはいうなれば厚労省が管理する和光市方式のケアマネジメントであり、介護の独自性は極めて薄められて、医療にすり寄る介護サービス方式にならざるを得ない。それは介護サービス利用者にとって望ましいサービス像なのだろうか。

マスコミはこぞって、介護保険制度・介護サービスからの卒業を礼賛した報道をしているが、介護保険を卒業させられた人に中には、介護サービスを自費利用という形で継続利用している人が1割程度存在するというデータも存在している。これは結果的に財政論によるサービス抑制にほかならず、自立支援の結果によるものではなく、サービスを使いづらくした結果でしかないのではないだろうか。

同時に介護保険制度からの卒業を目的化することによって、介護認定のゆがみ(調査法・認定審査の状況等)が生じていないのかも検証される必要がある。

未来投資会議が昨年まとめた提言案の中で、「介護保険で提供できるサービスは、入浴や排せつなど、日常生活の支援が中心で高齢者の自立支援につながっていない。」と指摘しているが、このことには大いに異議がある。この考え方は、重度障がいを持ち、自力で日常生活が営むことができない人を、価値の低い存在とみなす恐れさえある。

脳梗塞を繰り返してきた四肢麻痺の人が、栄養管理や食事支援が適切に行われ、入浴や排泄ケアが適切にされて、身辺保清がなされ、皮膚障害がなく、健康を保って暮らせているとしたら、それは自立支援といえないのだろうか。入浴や排せつなど、日常生活の支援を評価しない先には、生活の質を無視する評価軸しか見えず、それはADLからQOLの視点という過去のサービス向上に逆行するものであるといわざるを得ない。

そもそも自立支援だけが唯一の「国民の福祉の向上。」であるかのような意見にはついていけない。自立を支援することは大事ではあるが、我々が向かい合う利用者の方々にとって、それより先に、「上手に依存する。」ことが必要な方々が数多く存在する。誰かの手を借りるという前提がないと暮らしが成立しない人がたくさんおられる。そういう人々は頑張っていないから駄目だとされ、頑張るために尻を叩けとでもいうのだろうか。どうも違うように思う。

急性期や回復期を過ぎた状態の人に、必要な機能訓練とは、手足を曲げ伸ばしすることでもなく、平行棒につかまって歩くことでもなく、日課活動に参加して他者と交流したり、食事をしっかりとって、適切な排泄支援を受けることであったりするわけである。そうした支援を自立支援ではないと切り捨てる人たちの介護のイメージは、きわめて貧弱・貧困なものであるとしかいえない。こういう人たちが国の高齢者介護施策を決めるのだとしたら、この国の高齢者介護の行く末は、きわめて暗いものにならざるを得ない。

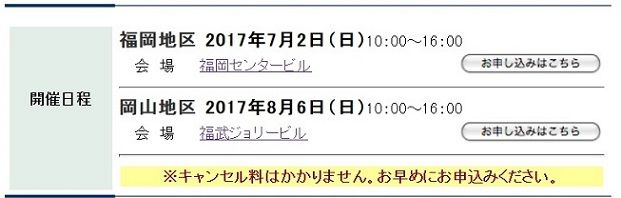

日総研出版社主催・看取り介護セミナーのお申込みは、こちらからダウンロードしてください。

※もう一つのブログ「masaの血と骨と肉」、毎朝就業前に更新しています。お暇なときに覗きに来て下さい。※グルメブログランキングの文字を「プチ」っと押していただければありがたいです。

北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。

「介護の詩・明日へつなぐ言葉」送料無料のインターネットでのお申し込みはこちらからお願いします。

「人を語らずして介護を語るな 全3シリーズ」の楽天ブックスからの購入はこちらから。(送料無料です。)

感動の完結編。

感動の完結編。