人と人が支えあうということは、本当はすごく何気ないことで、決して難しいものではないのだと思います。

その必要性は理屈で説明するようなことではなく、人として人の存在を尊く思い、命をはかなさを思いつつ、だからこそ命を尊ぶことが誰かを支えようとすることにつながるのだと思います。

ソーシャルワーカーの務めの一つは、このことをみんなにわかっていただけるように活動することなのかもしれません。そんな風に考えています。

私たちソーシャルワーカーが介入するものとは、個人の暮らしという最も個別性の高い領域です。暮らしの専門家とは、その暮らしを営む人自身しかなりえず、誰かの暮らしとは他人にとっては最も非専門的領域であるといえます。

ソーシャルワーカーは対人援助の専門家ですが、あなたの暮らしの専門家ではないのです。そうであるにも関わらず、個別性の最も高い非専門的領域に介入できるという意味は、ソーシャルワーカーが、人の存在を愛おしく思いながら真摯に人に寄り添う存在であるからだと思います。

逆に言えば、自分の価値観を人に押し付けるだけの、傲慢な対応に終始するのは、ソーシャルワークとは言えないのではないかと思います。そのような態度は、人の幸福とは無縁なものだからです。そのような態度は、人に快感を与えないからです。不快なソーシャルワークというものは、本来あり得ないのではないでしょうか。

制度の光は、ソーシャルワークによって、あまねく人々に届くものだということがあります。制度があっても、その光が届かない闇を創らないために、ソーシャルワークによって、制度と人をつなぐのだということがあります。

そうであれば制度を誰よりも深く知らねばなりません。ソーシャルワークは気概だけではできないのです。知識と技術に裏付けされたものである必要があります。同時に制度の光が、人々に届くためには、制度の光がまぶしすぎても困るのです。その人に結び付ける際に、もっとソフトに優しく光が届く必要があるのです。

そのためにソーシャルワーカーは、人に対して柔らかさとやさしさが求められるのです。ソーシャルワーカーがほほ笑むことは、そのための必須ツールなのです。このことを僕は、「微笑み愛」と呼びます。

プライベート空間での僕は決して優しい人間ではないし、自分以外の第3者に対して媚を売ったりへつらったりすることが嫌ですから、時として自分以外の第3者に対して辛らつな態度を取ったり、無礼であったりすることを否定しません。

その言動は、誰かにとっては傲慢に感じられるかもしれません。

しかし対人援助のプロとして利用者に接している以上、利用者に対しては、決して傲慢にならず、真摯に向かい合う謙虚な気持ちを忘れないでいたいと思っています。だからどのような利用者に対しても、言葉を崩すことはありません。

縁あって関わる人々が、心の中で抱く負の感情も含めて、理解するように努めたいものです。喜びも悲しみも、希望も絶望も、すべての感情を包み込んで理解することができれば、その思いに寄り添うことだけはできるでしょう。目の前の人々に関心を持ち続け、小さな感情変化に気づいていくことが大事なのです。それが私のやり方です。つまらないこだわりといわれても、その一線は護っていきたいと思います。

私は今までたくさんの失敗をしてきました。ずいぶん周囲の人に迷惑をかけたと思います。しかし私自身は、周囲の人々の困惑に関係なく、今も仕事を楽しんで続けています。そんな私に文句ひとつ言うわけでもなく、温かく支えてくれた周囲の人々に感謝の思いを持っています。

幸いにも取り返しのつかない大失敗がなかったことがせめてものことです。その恩返しは、「微笑み愛」を広げることではないかと考えています。そしてソーシャルワークという仕事に誇りを持ちながら、この仕事に携わることができたことに感謝し続けたいと思います。微笑み愛ながら・・・。

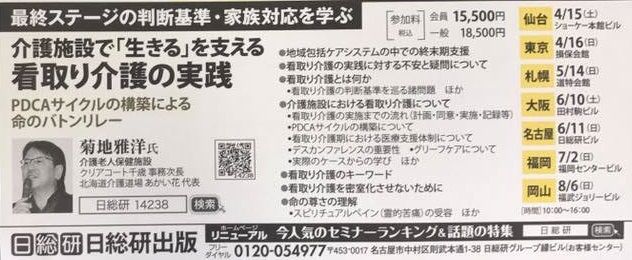

日総研出版社主催・看取り介護セミナーのお申込みは、こちらからダウンロードしてください。

※もう一つのブログ「masaの血と骨と肉」、毎朝就業前に更新しています。お暇なときに覗きに来て下さい。※グルメブログランキングの文字を「プチ」っと押していただければありがたいです。

北海道介護福祉道場あかい花から介護・福祉情報掲示板(表板)に入ってください。

「介護の詩・明日へつなぐ言葉」送料無料のインターネットでのお申し込みはこちらからお願いします。

「人を語らずして介護を語るな 全3シリーズ」の楽天ブックスからの購入はこちらから。(送料無料です。)

感動の完結編。

感動の完結編。